监管哲学——香港选择稳定而非速度,通过银行级标准实现

制度筛选——阐释从Web3包容性到机构控制的生态转型

战略定位——将降温视为长期全球竞争力的主动布局

简明概括香港稳定币监管从狂热到战略冷却的转向。

第三章:深层影响——机构筛选与生态收缩

当市场热情退潮,香港稳定币生态呈现出典型的"机构沉淀"状态:表面平静,但阶层加速分化。

2025年9月至今,香港金管局未再公布新批次申请人,而数支初期高调的初创团队悄然退出。反观渣打银行、蚂蚁国际、WeLab、Animoca等具备雄厚资本与完整合规架构的机构,反而成为赛道剩余的主要玩家。这种结构性变化并非偶然,而是制度筛选的必然结果。

《稳定币发行条例》的设计初衷是通过高门槛过滤潜在风险,而非为创新创造空间。以储备金管理为例,条例要求发行人必须持有100%高流动性资产储备,其中至少80%为现金或短期政府债券,且须由独立托管人持有。这意味着任何计划发行稳定币的企业都需要银行级的资金实力与风控体系。对初创企业而言,这项要求几乎直接宣告了出局命运。

君合律师事务所香港办公室金融科技合伙人William Wong向《香港经济日报》表示:"条例出台后,市场对监管态度的理解出现偏差。许多机构以为这是'政策鼓励创新',实则是'政策引导避险'。金管局的首要目标不是扩大市场规模,而是确保任何获批机构都能经受流动性压力测试与治理压力测试。"他的观点在业内被广泛引用,成为解释"降温趋势"的关键注脚。

在制度逻辑下,资本与合规资源成为新"护城河"。能够负担八位数港元合规成本的机构,通常本身已是金融体系组成部分,而希望借技术创新打开监管窗口的创业者则被挡在门外。短短两个月内,香港稳定币赛道完成结构重建:

创业者退场,机构接管

流量叙事消散,机构信任上升

"Web3经济"让位于"金融基建"

但机构筛选的另一面是生态收缩。在香港过去的Web3叙事中,"开放"与"人人可参与"是重要精神。如今,这种包容性已被资本门槛与KYC系统取代。条例要求所有稳定币用户在使用前必须完成身份核验(KYC)与资金来源披露——这虽是传统金融标配,却与去中心化社区理念直接碰撞。

一位参与过稳定币项目的开发者在X平台写道:"香港要的是合规,不是共识。Web3的核心是信任算法,不是信任审计。"类似声音在社区频繁出现。许多"加密原住民"认为严格的KYC体系将扼杀创新活力,导致香港稳定币市场失去应有的网络效应。在他们看来,稳定币要实现价值,必须建立在自由流通与匿名信任之上,而非监管清单之内。

然而监管者显然不认同这种逻辑。针对相关质询,香港金管局强调:"监管透明才是信任基础。只有可验证的系统才能支撑更广泛的市场应用。"这一回应既冷静又坚定——香港并未否认Web3的创新潜力,但它认为可控的信任比自由的速度更重要。

结果是香港稳定币生态逐渐"机构化":律师、会计师、托管方、审计方成为真正的核心参与者,而开发者、创业团队与社区治理者退居次位。监管将稳定币从"社区资产"转变为"金融产品",从而彻底改变其生态结构。

这种收缩带来双重后果:

一方面,香港金融稳定性显著提升,系统性风险几近消除

另一方面,原本依赖社区共识与开放创新的活力被削弱

正如香港大学法律学院副教授Wong Chi-hang所言:"香港稳定币监管为金融安全设立标准,但也使得创新门槛变得比资本本身更高。"

从宏观看,本阶段的"降温"既是市场去泡沫过程,也是监管完成制度筛选的阶段;从微观看,则意味着香港Web3生态不再是创业者的天堂,而成为资本与机构的试验场。在金融稳定与技术自由之间,香港选择了前者——这是理性选择,但也是有代价的道路。

制度筛选让香港获得秩序,却失去部分想象力。但在全球追求信任的金融体系中,秩序本身就是最稀缺的资源。这是香港的赌注:当其他市场仍在试错时,它要成为首个可信样本。

第四章:风险与机遇——制度红利的再平衡

随着市场逐渐冷静与监管秩序重建,香港稳定币政策的真实意义开始显现。三个月间戏剧性的波动——从繁荣到收缩,不仅是政策节奏调整,更是"制度红利"的重新分配。表面看是收缩的降温,实则是战略性的再平衡。

4.1 短期阵痛:资本退潮与情绪冷却

短期来看,降温的成本显而易见:

初创企业退出使生态创新活力锐减

资金流速放缓,投资者对政策预期转为谨慎

用户端KYC门槛直接压缩潜在需求

金管局数据显示,条例生效后新增金融科技初创企业注册量环比下降近20%,部分项目转战海外或暂停运营。这种情况让香港在亚洲Web3版图中一度显得"安静"。但这份安静并非市场崩塌,而是系统自我修复。

一位金管局内部人士在10月闭门圆桌会提及:"我们宁愿短期项目少些,也要确保留下的能走远。"这番表态某种程度上揭示了香港的监管哲学——在制度转型初期,收缩是主动选择而非被动结果。换言之,短期安静是香港为换取长期确定性支付的代价。

4.2 中期重塑:机构信任价值上升

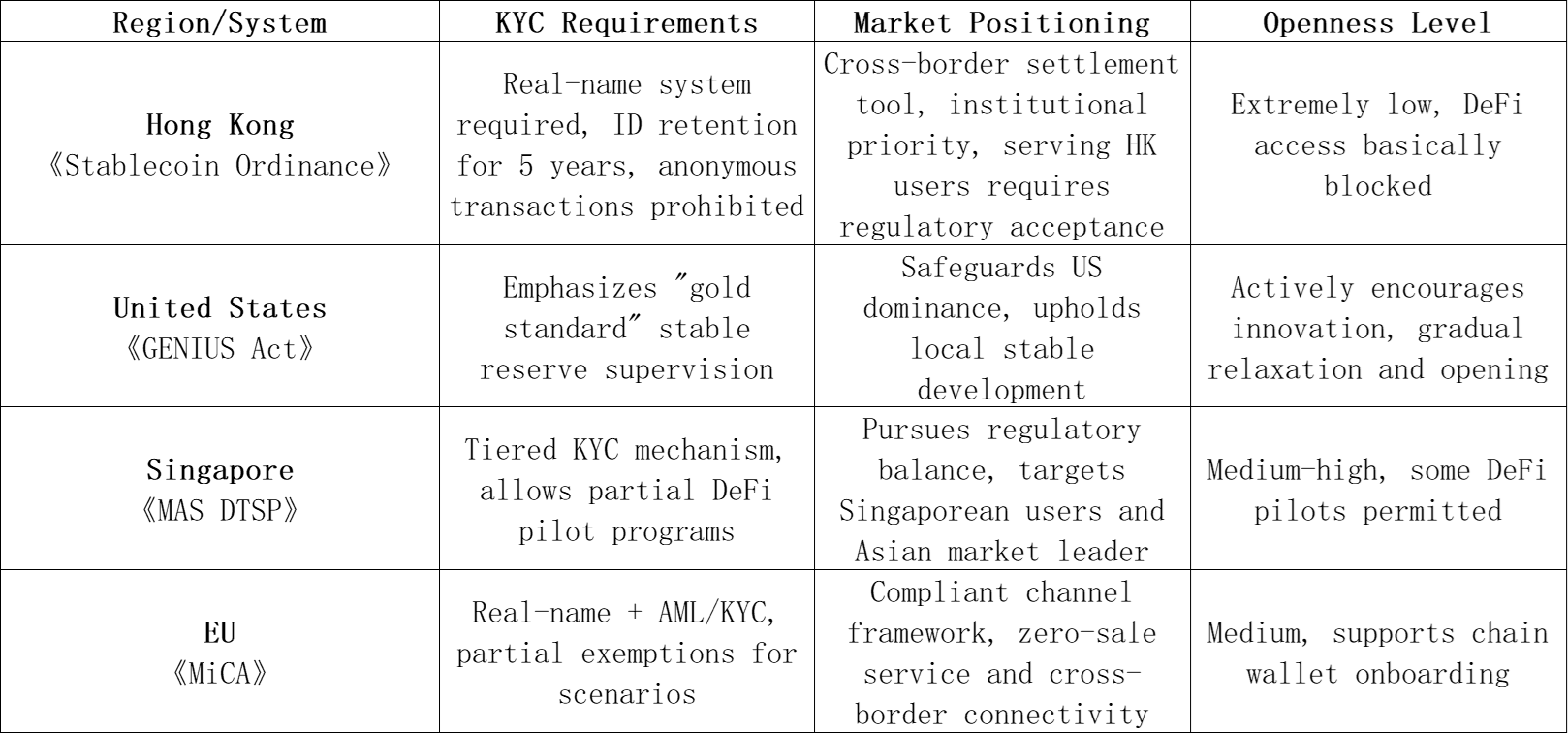

进入第四季度后,市场逐渐意识到金管局的监管路径与其全球战略深度相关。与其说是"过度监管",不如视为"制度进阶"。欧洲的MiCA刚进入操作阶段,美国的GENIUS法案尚处落实期,而香港已在执行层面建立运营许可制度、审计机制与赎回标准。这种先发性的制度确定性为香港赢得隐形红利——国际信任回流。

多家国际结算银行与支付机构在近期监管沟通中明确表示,若香港稳定币项目实现跨境结算合规,将优先接入。这说明尽管短期生态受限,但香港的"合规形象"正在成为一种新型软实力。

更重要的是,这种制度信任并非孤立存在。金管局正以稳定币监管为基础,为数字港元(e-HKD)与mBridge跨境结算系统铺设技术与法律接口。换言之,稳定币监管框架不仅是"管币",更是为香港数字货币体系预埋制度脚手架。这让香港获得极具竞争力的角色定位:合规稳定币清算枢纽。

因此,稳定币监管的"降温",反而可能成为香港进入下一金融周期的起点。

4.3 长期定位:从创新前沿到秩序范本

长期来看,香港的"慢"是战略性重组。全球范围内,加密市场正进入机构化时代。欧美监管目标已非"要不要管",而是"如何管";亚洲竞争也逐步从"技术创新"转向"制度输出"。在这轮竞争中,若香港能稳固制度可信度,便可能承担下一阶段的"区域监管中介"角色。

但这条道路并非没有风险。制度红利的背面是创新空间收缩。高门槛意味着只有大型金融集团能承担成本;中小团队的入场通道实质上被封堵。一位前稳定币创业者在《明报》评论中写道:"香港稳定币不是为未来设计,而是为修正过去的金融体系。"虽显极端,却揭示了真实困境:当所有创新都需要许可证时,创新本身便不再开放。

但从宏观视角看,这恰恰是香港的"制度选择"。在地缘政治高度割裂、金融信任稀缺的时代,监管确定性本身就是竞争力。香港通过"主动降温"实现市场筛选,用安全换取信用,以慢速置换可持续。

未来数年,当稳定币与RWA、央行数字货币(CBDC)形成跨境协作体系时,香港的角色或许不再是"创新先锋",而是"秩序范本"。

第五章:结论——风险即机遇

表面看,香港收紧稳定币监管引发"错过机遇"的感叹;但从更长周期看,或许正处在"赢在未来"的转折点。风险与机遇并非对立,而是一体两面。

对香港而言,真正的机遇不在谁发币更快,而在于谁先建立可信制度。当短期热情退潮、监管逻辑回归,香港的竞争优势也从"政策刺激"转向"规则输出"。它选择牺牲部分创新速度,换取系统稳定性、国际信任与制度话语权——这些恰是全球金融体系中最昂贵的资产。

香港的稳定币故事并未结束,只是从叙事阶段转入秩序幕后。未来的赢家不再是讲故事的人,而是能穿越制度周期的机构。资本的盛宴与大众无关。

交易所

交易所 交易所排行榜

交易所排行榜 24小时成交排行榜

24小时成交排行榜 人气排行榜

人气排行榜 交易所比特币余额

交易所比特币余额 交易所资产透明度证明

交易所资产透明度证明 资金费率

资金费率 资金费率热力图

资金费率热力图 爆仓数据

爆仓数据

清算最大痛点

清算最大痛点

多空比

多空比 大户多空比

大户多空比 币安/欧易/火币大户多空比

币安/欧易/火币大户多空比 Bitfinex杠杆多空比

Bitfinex杠杆多空比 新闻

新闻 文章

文章 大V快讯

大V快讯 财经日历

财经日历 专题

专题 ETF追踪

ETF追踪 比特币持币公司

比特币持币公司 加密资产反转

加密资产反转 以太坊储备

以太坊储备 HyperLiquid钱包分析

HyperLiquid钱包分析 Hyperliquid鲸鱼监控

Hyperliquid鲸鱼监控 索拉纳ETF

索拉纳ETF 大额转账

大额转账 链上异动

链上异动 比特币回报率

比特币回报率 稳定币市值

稳定币市值 合约计算器

合约计算器 期权分析

期权分析

账号安全

账号安全 资讯收藏

资讯收藏 自选币种

自选币种 我的关注

我的关注