加密货币市场深度回调:比特币跌破10万美元关口的背后逻辑

近期加密货币市场进入深度回调阶段,全球最大数字资产比特币(BTC)价格大幅下挫。10月初刚创下126,000美元历史新高的比特币遭遇猛烈抛售,11月4日盘中一度跌破10万美元心理关口,最低触及98,900美元。这场由机构去风险化、宏观担忧和衍生品市场去杠杆共同引发的暴跌,正引发市场对后市走向的激烈争论。

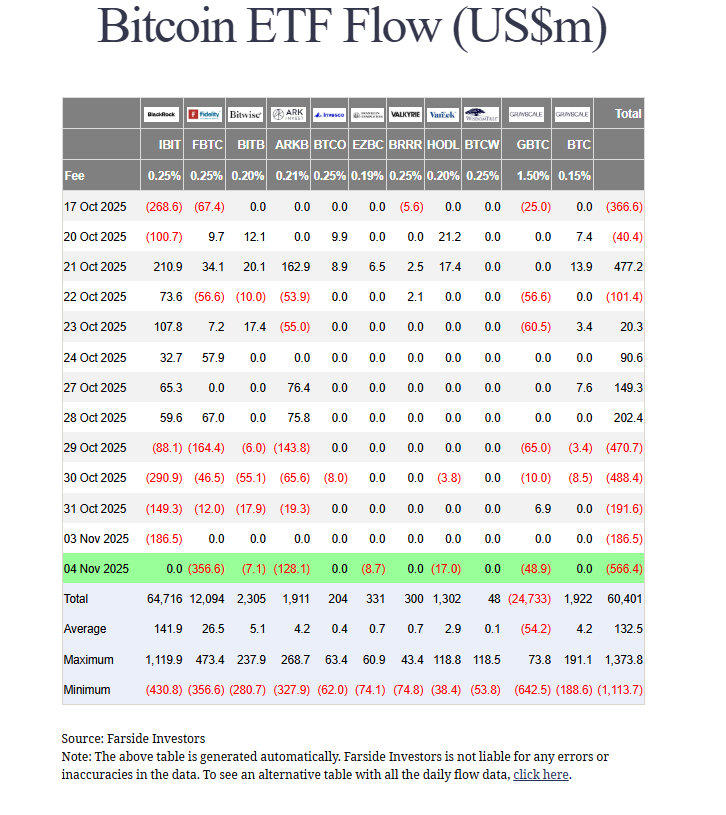

现货ETF资金外流引发风险规避多米诺效应

持续抛压的主要推手是机构情绪的逆转。曾被视作牛市催化剂的美国比特币现货ETF近期出现大规模资金外流,11月4日单日净流出达5.664亿美元,创8月1日以来最高纪录。富达FBTC以3.566亿美元净流出领跌,ARKB跟风流出1.281亿美元,所有基金均未录得资金流入。

这种机构需求软化与全球金融市场风险厌恶情绪升温相呼应。中美贸易紧张局势和AI股票波动推动CMC恐惧贪婪指数跌至20("极度恐惧"),创2025年3月以来新低。Hashdex全球市场洞察主管Gerry O’Shea指出:"FOMC可能暂停降息的预期、关税担忧及信贷市场状况共同打压了市场。长期持有者的抛售也加剧了比特币跌势。"

长期持有者与企业持仓加剧抛压

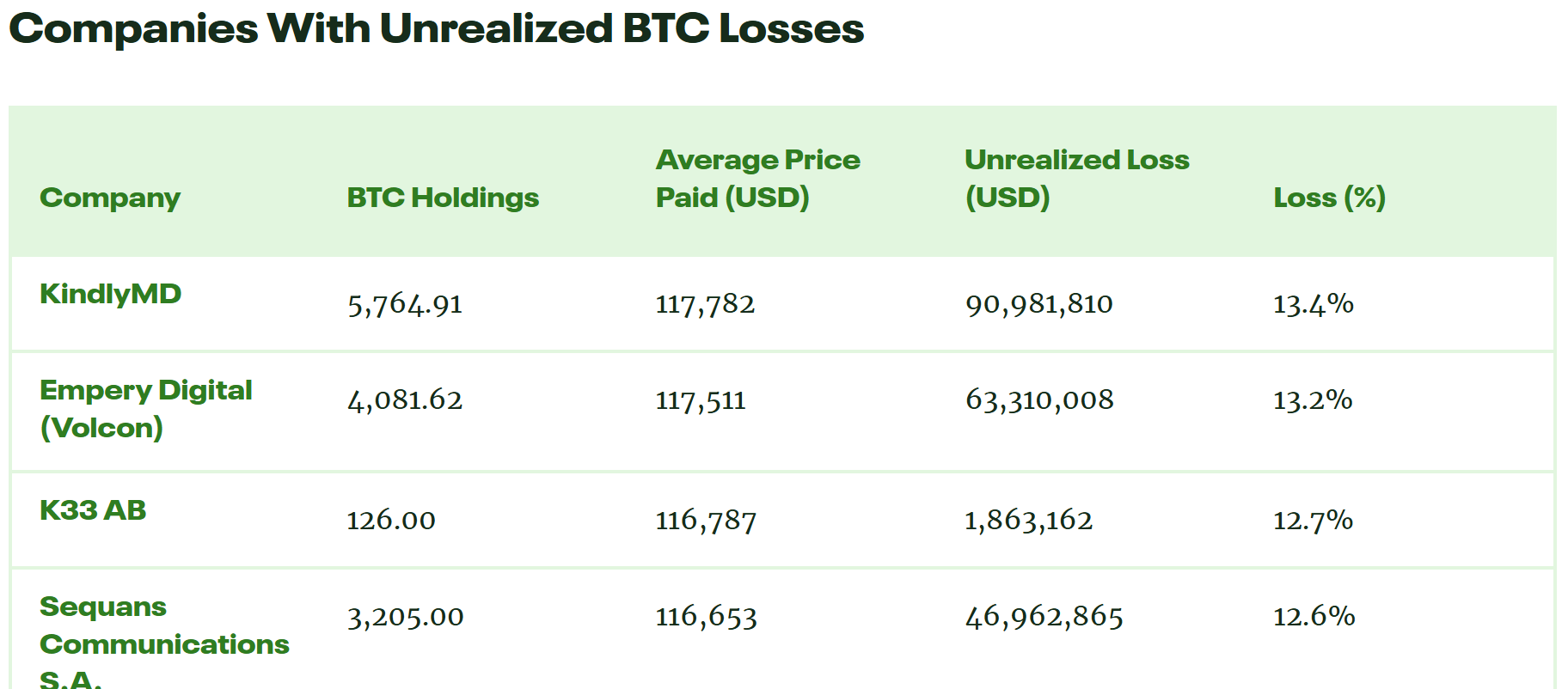

Bitfinex分析师观察到"比特币长期持有者的持续派发正对市场构成结构性压力"。当比特币接近10万美元时,至少24家上市公司持仓已现账面亏损。其中KindlyMD以13.4%的浮亏(平均成本价117,782美元)位居榜首,特朗普媒体和Metaplanet等知名企业同样陷入困境。

技术分析:跌势何时止步?

比特币跌破99,000美元标志着关键的技术破位:365日均线(约102,000美元)宣告失守。CryptoQuant研究主管Julio Moreno警告:"这是2022年熊市启动的最终确认信号,价格需尽快收复该均线。"

衍生品市场去杠杆进一步放大了跌势。24小时内全网爆仓超17亿美元,其中多头占13亿美元。分析师推测这波抛压可能源自10月10日200亿美元头寸被强平后元气大伤的机构基金。

短期展望与关键价位

截至发稿,比特币暂守10万美元心理关口,但技术结构仍显脆弱:

- 直接支撑:98,000-104,790美元区间

- 下行目标:95,000美元短期底部,CME期货92,000美元缺口

- 终极阻力:需站稳104,790美元(斐波那契78.6%回撤位)

Glassnode数据显示短期持有者NUPL指标进入"投降"区域,历史上这往往意味着"耐心投资者的理想积累时机"。

专家观点分歧

Bitrue分析师Andri Fauzan Adziima认为这只是"2025年牛市周期的第四次常规回调",历史数据显示牛市20%回调后60天内可能出现40%反弹。Algoz Technology交易主管Tom Cohen则强调:"确认熊市需明确跌破10万美元防线,且未来走势高度依赖特朗普政策动向和12月美联储决议。"

山寨币同步承压

市场避险情绪蔓延至整个加密领域,总市值缩水至3.5万亿美元。以太坊现货ETF单日流出2.19亿美元,ETH、SOL、AVAX等主流币单日跌幅达7-10%,XRP、DOGE等下跌5-6%。

常见问题解答

比特币会进入全面熊市吗?

观点存在分歧,关键在于能否快速收复102,000美元均线。

下一关键支撑位?

若10万美元失守,将测试92,000美元CME缺口,极端情况下或下探55,000美元200周均线。

长期持有者仍在抛售?

Bitfinex确认存在"持续派发现象",反映市场周期出现"衰竭迹象"。

会否影响2025年价格预测?

ShapeShift分析师已将年内高点预期下调至125,000美元,新高的实现需ETF资金回流和宏观环境改善。

交易所

交易所 交易所排行榜

交易所排行榜 24小时成交排行榜

24小时成交排行榜 人气排行榜

人气排行榜 交易所比特币余额

交易所比特币余额 交易所资产透明度证明

交易所资产透明度证明 资金费率

资金费率 资金费率热力图

资金费率热力图 爆仓数据

爆仓数据

清算最大痛点

清算最大痛点

多空比

多空比 大户多空比

大户多空比 币安/欧易/火币大户多空比

币安/欧易/火币大户多空比 Bitfinex杠杆多空比

Bitfinex杠杆多空比 新闻

新闻 文章

文章 大V快讯

大V快讯 财经日历

财经日历 专题

专题 ETF追踪

ETF追踪 比特币持币公司

比特币持币公司 加密资产反转

加密资产反转 以太坊储备

以太坊储备 HyperLiquid钱包分析

HyperLiquid钱包分析 Hyperliquid鲸鱼监控

Hyperliquid鲸鱼监控 索拉纳ETF

索拉纳ETF 大额转账

大额转账 链上异动

链上异动 比特币回报率

比特币回报率 稳定币市值

稳定币市值 合约计算器

合约计算器 期权分析

期权分析

账号安全

账号安全 资讯收藏

资讯收藏 自选币种

自选币种 我的关注

我的关注